“胡麻手种葛鸦儿,红豆重生认故枝”。在曲艺圈,由三水女子邓曼薇开创的星腔唱法,在历史深处熠熠闪光。这是一段跨越百年时间尺度,关于艺术追求,关于真挚情感,关于发扬师门的感人故事。

邓曼薇创造了历史,也早已成为历史:

她开创的星腔唱法风靡百年不衰,至今仍是平喉流派中最受欢迎的唱法,听众的喜爱就是对其最好的怀念。

她从无数粤曲名伶中脱颖而出,又与无数粤曲名伶一同组成粤曲文化的灿烂星河。

她至情至性,对爱情可倾生死,对艺术如痴如醉。

她深明大义,通过义演投身抗日战争,最终以抱病之躯消殒于唱台之上。

邓曼薇。/资料图片

星腔唱法第三代传人李月友回忆,1997年,邓曼薇嫡传弟子陈锦红在把自己收作唯一关门弟子时,强调的便是“先学会做人”。眨眼25年过去,李月友未曾忘记师门的训导,对她来说,邓曼薇与陈锦红,是师祖,是巨匠,更是求艺之路与人生之路上的导师、挚友。

从三人的故事我们可以看到,星腔唱法在求变之中保持活力,在传承之中走向不朽,而“人”的至真至善至美,始终是星腔唱法所讴歌的美好。星腔唱法,是三水为广府文脉传承献上的一株奇葩。对于追寻三水文化根脉的我们来说,又是一次文化探秘之旅。

平喉唱法中流传最广

邓曼薇,是谁?

她是三水人引以为豪的粤曲名伶。1911年,邓曼薇生于云东海街道伏户村墩头村,11岁即以“童星”享名,被誉为“小明星”。短暂的31年人生中,她开创了传唱百年的星腔唱法,在20世纪30年代前后与徐柳仙、张惠芳、张月儿合称“粤曲平喉四大名家”。

星腔唱法甫一面世就惊艳世人,它善于调动听众的情绪共鸣,低回处婉转缠绵,高昂时回肠荡气,行腔、运气,抑或吐字、转板,都自成格调,别开生面。但这种独特的演绎方式好听而难学,对演唱者的天赋、技艺、人文素养等要求较高。

星腔唱法,何以享誉百年而不衰?

邓曼薇善于用换气克服自己因肺病以致气量不足的弱点,其所开创的星腔唱法,具有感情细腻、低回婉转、缠绵悱恻、荡气回肠的特点。自邓曼薇以来,星腔名伶深谙用气技巧,唱到某些仄声字,往往在吐字后突然休歇,缓一口气,以“此时无声胜有声”的艺术效果引人入胜。

星腔唱法的诞生并非偶然,它由邓曼薇所创,更与享誉粤曲界的王心帆息息相关。据说,王心帆的第一首曲是写给邓曼薇的,同时他也是第一位撰曲给歌伶的撰曲家,自此,歌伶之词有了士大夫之词的开阔眼界和深邃感慨,也让星腔唱法从风靡一时走向百年不衰,至今仍是平喉流派中最受欢迎的一脉。二人成为粤曲界美谈,有“星韵心曲”之称。

李月友(左四)与粤曲爱好者在小明星纪念馆举行的“粤曲星腔绽芳华 艺海同歌小明星”曲艺欣赏会上演出。/佛山日报记者王澍摄

第三代传人的奇妙际遇

“飘残红泪,哭断回肠……”每周三下午,位于三水西南街道站前街2号的临街店铺,总会传出一阵悠扬的粤曲声。2011年起,这名头发斑白的女子就在这里手把手传艺。墙壁上,“粤曲星腔传习所”七个大字略显陈旧,却又分外惹眼。

传艺的女子已经67岁了,名叫李月友,是星腔唱法的第三代传人。李月友生于1955年,祖籍三水芦苞镇李洲村。10岁以前,随父母在广州生活。当时,粤曲是社会上最流行也最为大众的娱乐消遣。李月友的父亲就是一个戏迷,家中的唱碟有一尺多厚。

“出生前,粤曲就是我的胎教音乐。”李月友回忆,出生后,父亲的留声机成了她接触粤曲艺术的“启蒙老师”。也正是从父亲的那台留声机里,她第一次听到邓曼薇的声音。

6岁那年,李月友登台扮演小梅香。在粤剧对戏中,小梅香是丫鬟的称谓。出于小女孩的爱美和好胜之心,李月友专攻花旦、勤习子喉,梦想有一天可以演花旦扮“小姐”,穿很漂亮的戏服。

不过,4年后的1966年,李月友不得不跟随时代大潮求学、下乡、结婚、育儿。一度夭折的曲艺梦,直到上世纪80年代末才得以重拾。

“当时儿子都七八岁了,再开腔时发现子喉腔已经唱不了,只能唱平喉。”平喉是粤曲中男性角色常见唱腔,出于对粤曲的热爱,李月友将原本运用假嗓唱出的、温婉细腻的子喉,硬生生练成平稳、低沉、略带沙哑的平喉。幸运的是,她从小戏路就很广,像平喉老倌陈少风的风腔就对她影响很深,并最终在曲友的帮助下改学星腔唱法。

在看似平淡的叙述之中,时代的巨变、人生的抉择、命运的垂青交织在一起,一同埋下一个不平凡的伏笔:1997年,这个醉心曲艺,并最终选择了星腔唱法的女子,于偶然之中获得陈锦红的认可,并最终成为星腔第三代传人。

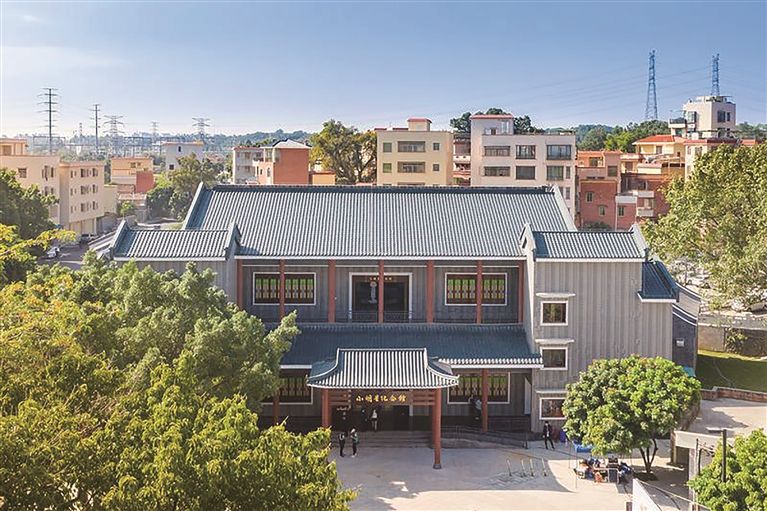

位于云东海街道伏户村的小明星纪念馆。/佛山日报记者王澍摄

“星韵心曲”的结晶

伟大的文艺作品背后,总有其深邃和深情。隐藏在作品背后的另一段未果的感情,同样让人为之动容。通过对这段交集的索隐,也能让邓曼薇的形象更加清晰。

《秋坟》,是这段感情最隐秘的伏笔。《秋坟》是王心帆为悼念病逝的恋人所作,而邓曼薇将《秋坟》视为一生的拿手之作,令人唏嘘的是,它还成了她的生命绝唱。

1926年,王心帆与邓曼薇初遇。从那时候起,王心帆开始为邓曼薇撰曲,曲目不下30首。王心帆晚年曾作回忆录:“她乳名阿女,读书之名是‘莲’一字。她邀我替她改个好名字,我遂以‘曼薇’二字,她颌首说‘可’。”“我写的曲,非她不易唱。我的梆黄造句,以长句多,她唱起来别有韵味。”

王心帆是一个至情至性之人,他与邓曼薇交集渐多,感情益深。但王心帆以自己是穷书生而不敢高攀,唯有将邓曼薇视为红颜知己、精神伴侣:“薇都能以其慧心织成柔媚之歌丝,从其莺喉缕缕吐出,以饱知音耳福。近岁益臻炉火纯青之候,每发一歌,一若不食人间烟火者。”

邓曼薇离世后,他又为其作传,连载于报。在王心帆所撰写的《小明星邓曼薇传略》中,他这么追忆逝去的知己:“薇之为人,有兀傲气,不因人热。高洁心情,若雪中月下之梅花。爱淡妆,喜长眉,不论晨妆,午妆,晚妆,必盈盈含笑,对镜细划双娥,与新月远山斗其妍淡也。”

邓曼薇有一张流传最广的照片。照片中,她梳着当时的发髻,面容姣好,眉如柳叶。盈盈不语,却明眸善睐,顾盼生姿。

邓曼薇与王心帆的相遇,造就了粤曲星腔的不朽。据说,王心帆第一首曲是写给邓曼薇的,同时也是第一位撰曲给歌伶的撰曲家。在此之前,没有文人撰曲给歌伶。而且自邓曼薇走红之后,很多大家闺秀、名门淑女也登台唱曲,一洗歌坛以妓女担纲的陋习。邓曼薇一生好学,曾向音乐家梁以忠学习音律曲式,向王心帆学习唐宋诗词、古典文学,星腔唱法得以博采众长,自成一家。

上世纪40年代,广州沦陷期间,在邓曼薇人生的最后阶段,她虽为歌伶,却连同其他艺人传唱抗日歌曲。后因贫病交迫,在最后一次演唱《秋坟》时咳血昏迷,翌日离世。《秋坟》中有这么一段:“红泪飘飘,我只有尽情挥洒。刀圭药误,才有一现昙花。”一夜昙花,也仿佛成为了邓曼薇感情与人生际遇的写照。

而王心帆这位至情至性的作曲家,用一生的行动来纪念这位早逝的红颜知己。在他96岁高龄的年纪,仍坚持与学生欧伟嫦筹划主题为“省港粤曲艺同歌小明星”的纪念演出,并谱写了《薇花落后犹香》。两年后的1992年,王心帆再次牵头筹办“省港粤曲艺同歌小明星”纪念演出,演出一连四场,创香港有史以来的粤曲晚会纪录,使星腔唱法再掀热潮。

王心帆与邓曼薇,他们之间也许心有灵犀,一唱一和相互成全;他们之间也许相互爱慕,却又失之交臂。百年过去,朦胧的希望,温馨的寂寥,遥远的想象,让人为之扼腕,又成为文艺作品最打动人的力量。

有过热血,有过深情,有过遗憾,也有不灭的眷恋,人们对真善美的追求不曾停歇,对邓曼薇的纪念就不会中断,粤曲星腔的传唱也仍将继续。

“秋坟”的特殊意义

20世纪40年代,邓曼薇的嫡传弟子陈锦红移居香港,直到1997年,一次邂逅使得陈锦红与李月友结为师徒。

当时,三水与香港的文化交流频密。有一次,两地组织纪念“小明星”邓曼薇的研讨会和演唱会,李月友获得赴港交流的机会,以邓曼薇的扮相在台上唱了一曲《秋坟》。

《秋坟》是邓曼薇的拿手名曲,李月友在这个曲子上倾注了很大心血,情到深处,她在台上的一笑一颦都有邓曼薇的影子。观众席之中,有一个年近8旬的老人敏感地捕捉到这一份神似。

这个老人正是陈锦红。几天后,在60多名星腔粉丝的见证下,陈锦红收李月友为关门弟子。

就这样,李月友成了陈锦红当时唯一的关门弟子。只要有机会,李月友就奔赴香港向陈锦红学习星腔唱法。陈锦红亦对这位爱徒面提耳命,知无不言。

25年后,李月友对这一份师徒情的缅怀依旧溢于言表:“师父当年收我为徒,说我跟师祖有点神似。而最打动她的,是我也来自三水。”

李月友仍记得陈锦红语重心长的话:“你现在跟我学艺,首先要学做人。如果你挂名我徒弟,却为人轻浮、不刻苦学艺,就违背了收你为徒的初衷。”

在传艺过程中,陈锦红十分注重“知人论世”:每一次给李月友传授星腔技巧,陈锦红都会认真讲述每一支曲子背后的故事——只有先进入词作者的内心世界,才能以声带情,演绎好每一个曲牌,每一首曲子。

须先知人论世,方可以声带情,进而扣人心弦,这大抵是粤曲星腔至今仍广为流传的原因之一。在陈锦红的熏陶下,李月友对《故国梦重归》和《秋坟》情有独钟。《故国梦重归》取自南唐后主李煜的词作,陈锦红晚年流落香港,桑梓之思融释在这曲子里。这也是李月友拜入师门后陈锦红教给她星腔唱法的第一首粤曲。

《秋坟》则是邓曼薇的得意之作,也是星腔唱法里难度最高的一首曲子。

“《秋坟》是师祖邓曼薇生前好友王心帆为悼念病逝恋人所作,师祖就是唱至‘芳草死,只有夜来风雨送梨花’吐血昏迷……”在陈锦红的循循善诱下,李月友逐渐掌握了一把打开词作者内心世界的钥匙,她的星腔唱法声情并茂,渐臻佳境。

“想起王心帆的恋人跟师祖邓曼薇一样,都是年纪轻轻就凄凉去世,心里十分难受,也不知不觉就把自己代入其中。”李月友说。近年来,粤曲星腔相继获评为区、市、省级非遗,李月友挑起传承的大梁,每一次开班收徒之初,她也会讲述这些故事,将师门教导传递下去。

文丨佛山日报记者杨立韵

编辑丨周师伢