一个地方一个人,一个物件一段情,老物件传承着一种情怀一份信仰。日前,由佛山市文化广电旅游体育局主办、佛山市新闻传媒中心承办的“见证现代化——晒晒我家旧物件”得到不少市民响应,不少佛山市民拿出自己家中的旧物件,回忆历史,感受国家发展的日新月异。

或许,压箱底的许多老物件在时间的流逝中被遗忘,但只要一拿出来,总能勾起曾经温暖您的记忆,透过它们,我们能重温那个质朴纯真的年代。对于年长者来说,这些老旧物品是一段美好的回忆,是感情上的共鸣;对年轻人来说,也能看个新鲜;对天真烂漫的孩子们来说,更是一个开阔眼界的好机会。

金鹿牌电视机

对于70后、80后来说,特别值得怀念的就是小时候一家人或一群人围坐在一台小小的电视机前,收看那个时代的经典电视剧《上海滩》《射雕英雄传》等。虽然信号常常不好,屏幕出现“雪花”,但温馨的感觉让人难以忘怀。如今,各种功能强大的电视机进入寻常百姓家,7吋黑白电视早已不知所踪。

佛山收藏家陈礼光就喜欢收藏老电视机及其他老物件。在光哥家里,就有一台金鹿牌黑白电视机——佛山本土首个电视机品牌。

金鹿牌电视机。

金鹿牌电视机。

“可以说,电视机是佛山人家庭生活中的必不可少的生活工具,最早的电视机来自北京和上海,早在上世纪五六十年代就有黑白电视机,当时有九吋和十四吋这两个规格,最大的也只有十七吋。”光哥说,佛山生产电视机是上世纪七十年代末期,由佛山无线电五厂首创的金鹿牌,当时是九寸。

陈礼光的好友、佛山资深藏家林棠提到,当时,佛山人想买一台九吋的金鹿牌电视机非常困难,佛山无线电五厂试制的月产量并不多,“一个家庭如果拥有一台电视机,邻居们都会成群结队地去他家,像开影剧院一样,大家围坐在一台九吋电视机旁边,非常开心!”

“当时没有彩色电视机,但是有市民通过香港的亲戚,从香港、澳门携带彩色电视机回乡,有十七吋、二十一吋的规格。”林棠说,当时谁家拥有一台彩色电视机,晚上就会聚集一百几十人围坐在一起,地下、天井都是人,大家一起看电视到晚上10点左右,回家睡觉都特别香。”

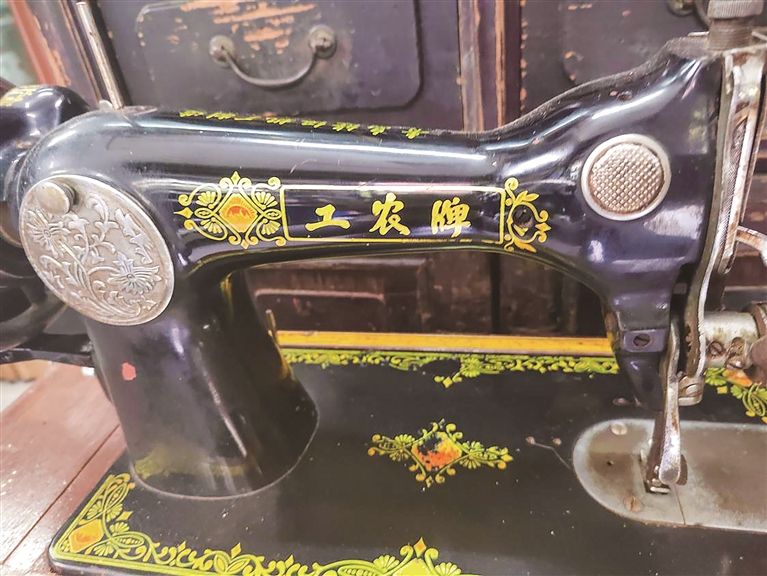

工农牌缝纫机

上世纪七八十年代,缝纫机和手表、自行车,被人们称为结婚“三大件”,其中以缝纫机最具实用性,人们常说“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”指的就是缝纫机给当时人们生活带来的观念。如今,昂贵的缝纫机早已从人们家庭中淡出,成为承载着旧时回忆和故事的老物件。

近日,77岁的佛山老藏家林棠向记者述说了一台老式家用缝纫机承载的旧时回忆。

工农牌缝纫机。

工农牌缝纫机。

“缝纫机是我们那个年代的人结婚、组建家庭的必需品。”林棠告诉记者,“当时,我们的衣服并不像现在可以随处买到,在经济困难时期,我们要买布做衣服,国家分配的额度是每人只能买一丈三尺六的布,老百姓们都很节约,一个小孩的衣服穿完后再传给弟弟、妹妹穿。家人穿烂的衣服需要用缝纫机进行缝补,所以当时人们结婚的‘三件宝’中,以缝纫机最重要。”

“这是1968年生产的工农牌缝纫机,现在这样的老物件可不多见!”林棠一边仔细擦拭着这台年代久远的缝纫机,一边对记者说。缝纫机承载了人们对亲情的感悟与寄托,非常有意义。“我小时候,母亲曾常用缝纫机给我做衣服。缝纫机发出的‘咔哒咔哒’的声音,对我而言,印象深刻。现在一听到这种声音,就能想起那时候生活的情境。”林棠说。

林棠告诉记者,当时并不是每个家庭都买得起缝纫机,它的价格很昂贵,光有钱也买不了,有些人还要托关系才能买回来。直至上世纪八十年代以后,缝纫机才逐渐普及。

大哥大

上世纪80年代,作为手机始祖的“大哥大”曾是有钱人身份的象征。随着时间推移,像砖头大小的大哥大早已不见踪迹,如今只能在一些收藏家的手中见到真身。家住禅城区石湾的佛山收藏家陈礼光收藏了多部大哥大,这些大哥大多数已丧失了通话功能,但外形保存完好。

陈礼光向记者展示了其中两部大哥大,其身形厚实笨重,拿在手上重量不轻。由于时间较久,机身上已没有生产日期,但生产商摩托罗拉的LOGO清晰可见。

左一为第一代大哥大,右一为第二代大哥大。

左一为第一代大哥大,右一为第二代大哥大。

记者了解到,在佛山买第一代的“大哥大”需要花费4万元,而且还要托熟人才可以买到。经过一段时间,佛山引进第二代“大哥大”,机身就明显轻便了,但是价格依然过万,约2.5万元一台。据悉,当时不少佛山人在南海邮电局排队4个小时才买到。

“早期的大哥大,通话质量不够清晰,常常要大声喊,一个人在路边打电话,一条街的人都能听到他在吼着说话。”佛山资深收藏家林棠告诉记者,对于做生意的人来说,商业供需信息来得快,赚钱也快。“所以当时做生意的人都想买一部。而且当时很多佛山人看香港影片,梳大背头、抹发胶、手持大哥大的形象深入人心,故而不少人都想拥有一部大哥大。”

谁能想到,30多年后的今天,几乎人人手中都有一部手机,不仅通话质量好,还可以通过网络进行视频通话。如今,“打起电话靠吼”的大哥大已经淹没在了历史长河中。

上海牌手表

上世纪六七十年代的中国,由于物资短缺,国家实行计划经济,按照每家每户定量发放票证。大家买东西都要凭票,如粮票、油票、肉票等,就连买手表也要有手表票。

佛山资深收藏家林棠向记者介绍了一对上世纪六七十年代的国产老式手表。“手表,在当时绝对是家里的奢侈品,谁家有块手表,是件值得炫耀的事情。一块上海牌手表120多元,接近四个月的工资,还得凭票供应。有了票,还得托别人去当地才能买到。”林棠说,手表可是当时人们结婚时必需的礼品之一,最早人们买上海牌手表,后来才有了广州牌手表。

手表在上世纪七十年代的佛山是生活中的奢侈品。

手表在上世纪七十年代的佛山是生活中的奢侈品。

“结婚当天,男方戴着男士表去接亲,现场还要帮新娘戴上女士手表,这样才是一对鸳鸯手表。”林棠说,购买上海牌手表,在广东需要靠那些有门路的供销社、有关系的企业去上海帮忙购买;直到广东生产手表后,大家可以多一种选择,购买广州牌手表。

从老一辈的生活经历得知,手表在上世纪七十年代是奢侈品的时候,修表行业也随之风光无限,修表匠的地位非常高。

如今,随着时代的进步发展,手机和各类电子表的普及,佩戴老式手表的人越来越少。但不可否认,国产老式手表虽然成为时代的印记,但它见证了社会的进步和变革,也见证了时代的变迁和发展。

文/图 佛山市新闻传媒中心记者束维、黄皓贤

编辑/林杨